「この子がね」

母がおもいでばこに夢中だった頃、まるで近所の子供のように、そう呼んでいた。

本人はもう憶えていないかもしれない。

どれほどこの製品に熱中していたか、この台詞でおわかりいただけるだろう。

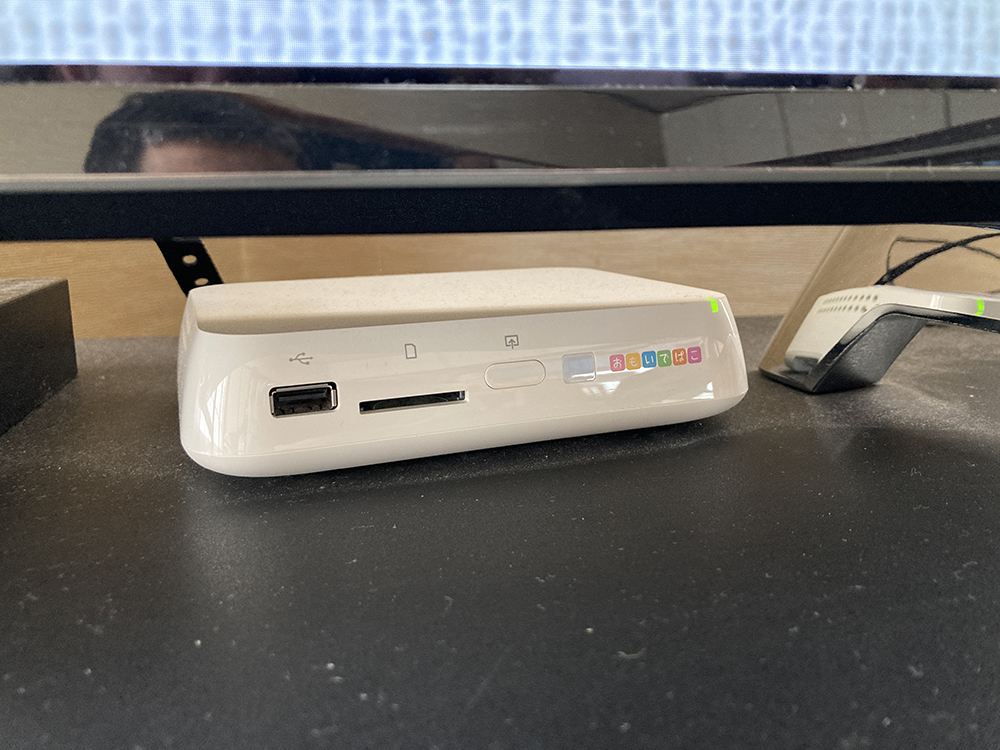

そんなおもいでばこも、今ではすっかり家庭に馴染み、当時のような存在感はなくなった。

「 あれから40年!」と絶叫する漫談家がいるが、実家におもいでばこがやってきてから十余年が経った。

その間に(母から見て)娘が嫁ぎ、夫が大病を患い、両親や兄、知人が亡くなるなど、いくつもの変化があった。

安定しているのは、(自分で言うのもなんだが)「もったいないぐらいの妻」をもらった愚息の私くらいだ。

その間、母の撮影した写真は、ずっとおもいでばこに収め続けられている。

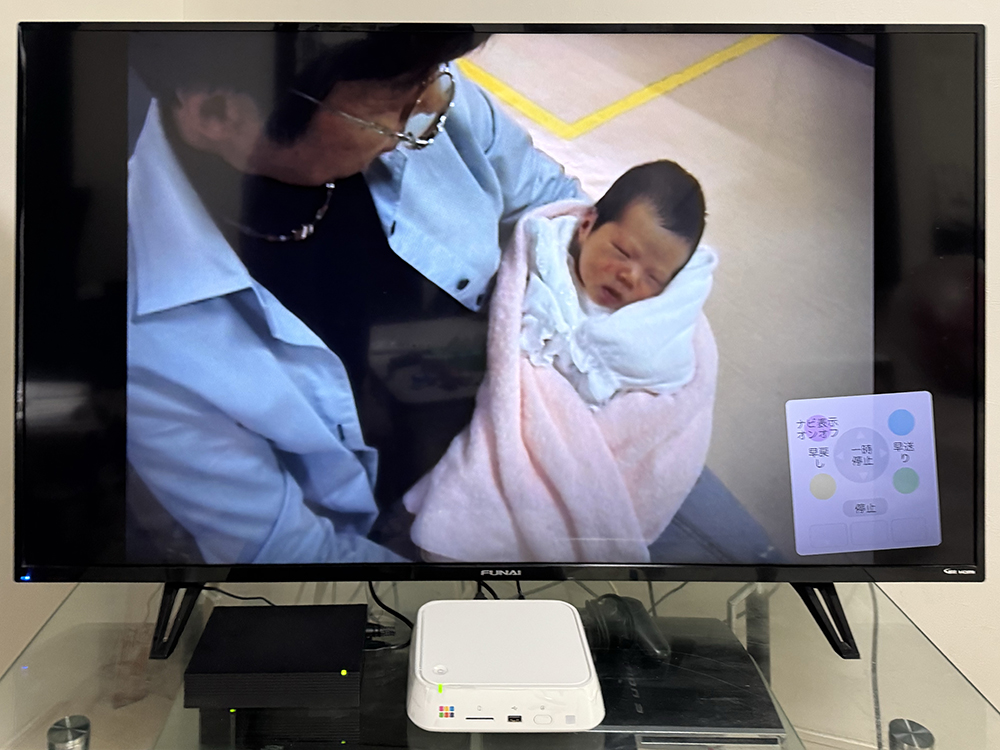

帰省のたびに始まる上映会では、日々取り込まれた写真から、家族の生活の様子を自然と把握できるようになった。

写真が少ない日が続いていれば、何か問題があったか、単に忙しかったのかもしれない。

逆に写真が多いときは、楽しい出来事があったり、仕事以外のことに打ち込んでいたりと、生活が充実していることが伝わってくる。

カレンダー表示では、こうした写真の枚数の変化が一目でわかるため、日記よりも手軽に生活の流れを振り返ることができる。

その様子を家族と共有するのも、以前に比べて簡単になった。

後述するが、紙のアルバムはスキャンされ、断捨離された。

その写真も含めて、おもいでばこは娘の嫁入り道具として株分けされた。

母は、おもいでばこに家族の写真すべてを取り込み、そこから写真の力を学んでいる。

いまでは、おもいでばこは母の生活に溶け込み、あって当然の存在になっている。

最近では、長らく興味を示さなかった父も、おもいでばこを使うようになった。

と言っても、母にあれやれこれやれと指示しながら、自分の撮影した写真を自慢したり、写っている人物について語るだけなのだが。

テレビに映し出された二人の満面の笑みを見ると、楽しく過ごしていることが伝わってくる。

「この時はね」

「写ってる友達がね」

もともと話好きな母だが、おもいでばこの写真があると、見終わるまでずっと話が止まらない。

そして、最近ではその輪に父も加わるようになった。

家族旅行で撮った私の写真が入っていると、さらに話が盛り上がり、もはや収拾がつかなくなる。

「嗚呼、疲れた」

おもいでばこの上映会が終わるたび、母は決まってそう言う。

疲れるまで語れるのは、おもいでばこがあるからだ。

本当にすごいのは中に収められた写真だが、その魅力を引き出せるのは、やはりおもいでばこなのだ。

やや短めの導入だが、今回はそんな母とおもいでばこの歩みを綴ってみようと思う。

ぱっとしない出会いと、増していく存在感

そもそも、母とおもいでばこのファーストコンタクトは、まったく熱量のないものだった。

帰省して一生懸命プレゼンする息子の話を聞き流し、最後に「置いてくなら使ってみるよ」と言って受け取ってくれた。

テレビの下の空間も、テレビを支配する父と、“きちんと収めることが命”の母の許可を取って、なんとか潜り込ませたものだった。

その後、デジカメを使っていた母から連絡があり、「古いデジカメの写真は取り込めるのか?」と聞かれた。

SDカードではないメディアを使うカメラらしい。

カメラを繋げば取り込めると伝えると、「そんな事ができるのか?」という。

電話越しに操作をしてもらうと、「できた」と電話が切られた。

あまり日を置かず帰省した際、「おもいでばこはどう?」と聞くと、母はこう返してきた。

「あれ、返さなきゃいけないの?」

いや、できれば使っていてほしいと伝えると、明らかに安堵していた。

その後、パソコンだけに保存されている写真を取り込みたいと電話があった。

幸いなことにバックアップ用のハードディスクを仕込んであったため、そのハードディスクをおもいでばこにつないで取り込んでもらった。

しばらくしてまた電話があった。

取り込んだ結果、無くしたと思っていた写真が出てきたという報告だった。

「おもいでばこは、つないだ相手から写真を探し出して全部取り込むんだよ」と説明すると、感動していた。

この頃から母はおもいでばこにのめり込み始めたのだと思う。

古い写真やプリント写真との再会

その後しばらく、母からの質問はなかった。

強いて言えば、父から「母に写真を見せられるのが辛い」と苦情があったくらいだ。

ある日、LINEで連絡が来た。

「前のスマホの写真、どうなってる?外でスマホで見たいのよ」

聞けば、人と会うときにその写真を見せたいという。ただし、おもいでばこアプリは家の中でしか写真を見られないため、どうにかならないかと。

取り込み機能を使って写真をiPhoneに保存しても良いが、「クリップ機能」を紹介した。

写真が圧縮されて保存されるので、iPhoneの容量も節約できると説明した。

母はやや理解が曖昧なようだったが、そばで聞いていた父がなんとなく理解して、使いこなしてくれた。

写真は無事に見せることができたらしい。どうやら、両親の共通の友人に見せていたようだ。

さらにしばらくして、母から「写真をおもいでばこに入れたいの」と相談を受けた。

「今さら?」と思ったが、話を聞くと、紙焼き写真やアルバムを取り込みたいということだった。

そこで登場したのがスキャナーだ。

我が家は紙焼き写真が中心だったため、スキャナーを使っての取り込みに決めた。

私は、ふだん愛用しているPFU社のScanSnapを実家に持参し、パソコンと接続して使い方を説明した。

さらに、同じくPFUから出ていた「Omoidori」という製品とiPhoneを組み合わせれば、アルバムに貼られた写真もきれいにスキャンできるため、こちらも貸し出した。

母は、確か2〜3カ月ほどかけてスキャンを続けていた。

ScanSnapの高速スキャンにはとても驚いていたし、アルバムのテカリでうまく撮れなかった写真が、Omoidoriでは驚くほどきれいに記録できることに感動していた。

「スキャナーってすごいねえ」と、何度も繰り返していたのをよく覚えている。

家族に引き継がれる写真

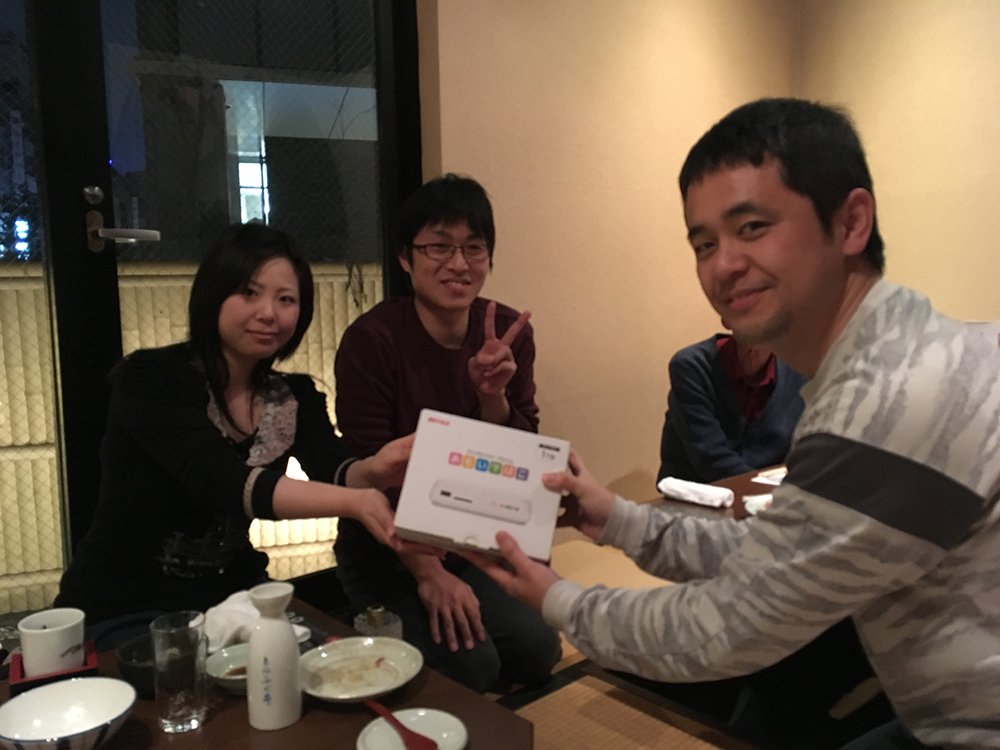

そんなスキャン作業がひと段落したころ、妹の結婚が決まった。

結婚の話とあわせて、母からこんな相談を受けた。

「おもいでばこを、妹にも持たせたいんだけど」

聞けば、妹の写真だけを抜き出して「株分け」したおもいでばこを作りたいという。

そこで、新しいおもいでばことバックアップキットを購入し、実家で2台同時に使えるようにセットアップした。

たしか、作業には一ヵ月ほどかかったと思う。

千枚を超える写真が株分けされ、妹用のおもいでばこが完成した。

中を見てみると、すべての写真にコメントが付けられていた。

父によれば、母は毎晩おもいでこアプリを使って、遅くまでコメントを入れていたらしい。

「よくやるよ」と呆れたように話していた。

このおもいでばこを作るのに、どれほどの情熱を込めたのか。

そうして完成したおもいでばこは、無事に妹とともに嫁いでいった。

その後、妹の手に渡ったおもいでばこには、新しい家族との旅行写真や、一緒に暮らす猫の写真が次々と収められていると聞いている。 結婚相手にも「これはすごい」と絶賛されたそうだ。

病気をきっかけに、父も見るようになった

妹も嫁いでいったある日、父が倒れた。

脳血栓だった。かなり我慢していたらしく、発見が遅れたようだった。

幸いにも回復したが、しばらくの間は入院を余儀なくされた。

母は車の免許を持っていない。田舎では車がないと、かなり不便だ。

「見舞いに行きたいけど、バスもしばらく使っていなかったから心配でね」と、母から相談を受けた。

そこで、手元のiPhoneにあるGoogleマップを使えば、バスの時刻も停留所もすぐに調べられると説明した。

母はさっそくアプリを使ってバスに乗り、自分の力で動けるようになっていった。少しずつ自信もつけたようだった。

もともとは、父が運転する車での移動がほとんどだった。

しかし、バス移動が増え、歩く機会ができたことで、景色や道端に咲く花を撮って楽しむようになったらしい。

食べたものや、日々の何気ない暮らしの写真も撮影し、それらを入院中の父にも見せていたという。

もちろん、その頃の写真もすべておもいでばこに取り込まれている。

今でも時折、「おもいで散策」に表示され、当時のことを父と語り合っているようだ。

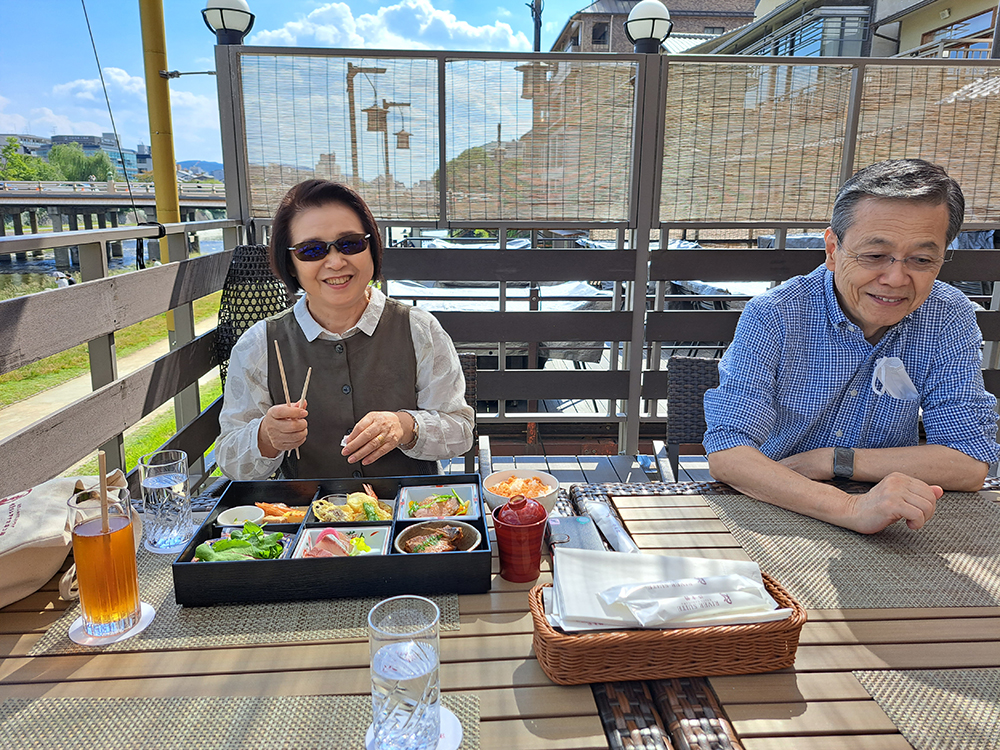

病気から回復したあと、母は父と少しずつ遠出をするようになった。

この頃から、父が「自分の写真を撮ってくれ」とせがむようになったらしい。

本人いわく、「遺影の準備だ」とのことだった。

そのお返しとばかりに、父も母の写真をよく撮るようになった。

これまで旅先の写真は風景が中心だったが、いつの間にか、二人の写真が増えていった。

そのおかげで、写真を見返す時間が、以前よりも楽しいものになったようだ。

家族旅行をする際にも写真に写ることを嫌がらなくなり、必然的に父の写真も増えた。

それもあってか、以前にも増しておもいでばこの鑑賞会に参加するようになった。

遺影の話が出るのは、父自身の体調もあるが、先に逝く人が増えているのも関係しているのかもしれない。

最近も、母の兄である叔父が亡くなり、その前には、近所で親交のあった方が自宅で亡くなったという。

おもいでばこが実家に来てから、家族は何人もの人を見送ってきた。

そしてそのたびに、おもいでばこに残された故人の写真を見返している。

「いつ、どこで、誰と、どんな写真だったか」。

おもいでばこの自動整理機能と、母が活用しているアルバム機能によって、写真は驚くほど整っている。

そして、テレビという“家族全員で見られる道具”に映すことで、写真を囲んで会話することも、今ではごく自然で簡単なことになっている。

まだまだ続く、母とおもいでばこ、そして父の物語

だんだんと“先のこと”を意識する年齢にはなってきたが、母はまだまだ元気だ。

きっと今日も、相変わらず毎日のようにおもいでばこに写真を取り込んでいることだろう。

相変わらず遠出もしているようなので、父の写真も順調に増えているのだと思う。

毎年お盆には帰省しているが、今年もまた、新しく追加された写真を囲んで鑑賞会を開くことになりそうだ。

このように、母とおもいでばこ、そして父の暮らしは、今も変わらず続いている。

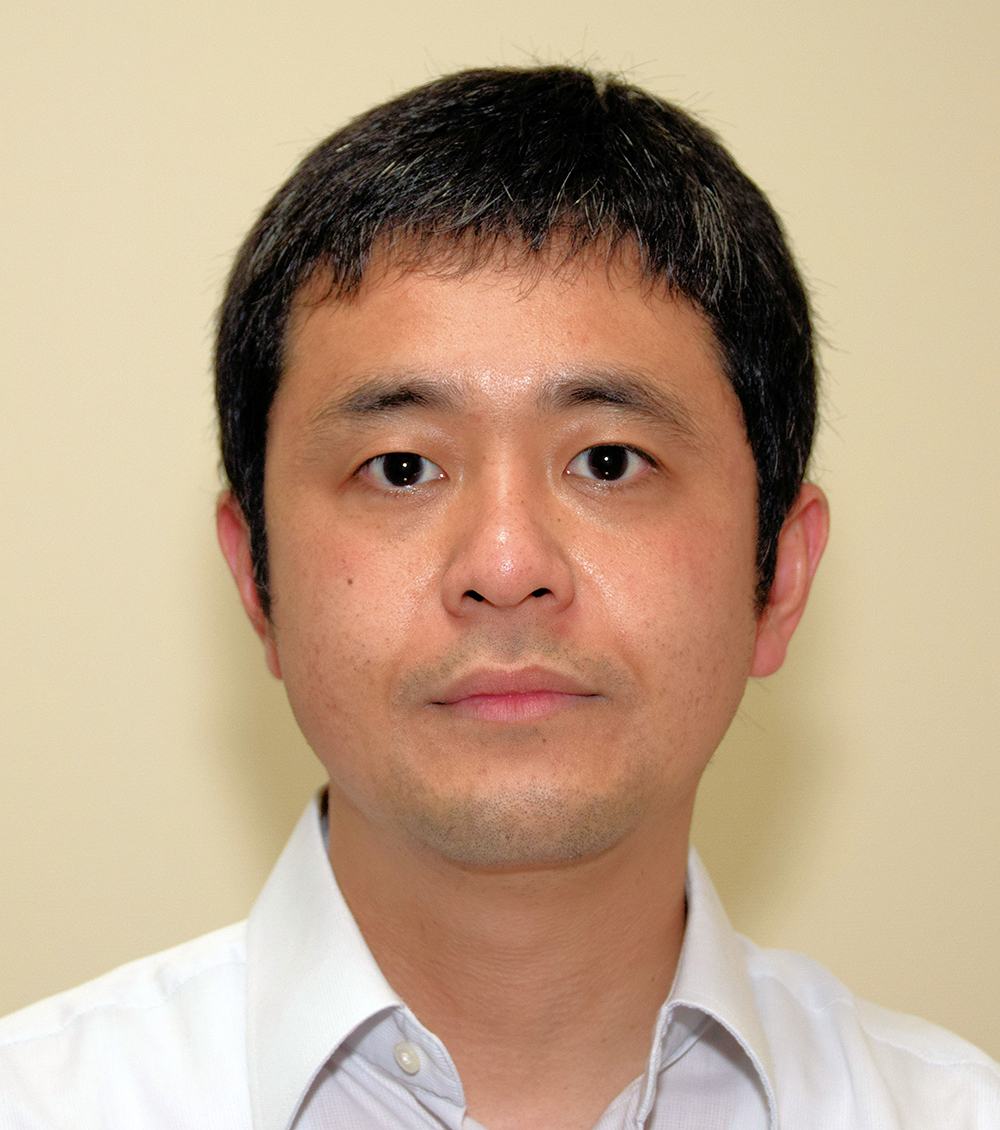

内川 功一朗

本業はSE。副業の中で古くから「デジタル写真の整理」というキーワードでお仕事をさせていただいていた関係で、おもいでばことも初代の終わり頃からの付き合いになります。

現在は実家のある静岡県三島市の地域活動を主な活動としつつ、その中でおもいでばこを活用してPRに勤しんでいます。

個人サイト

https://www.pc4beginner.com/

地域活動サイト

http://syasindemishima.wixsite.com/leave-mishima-photo

【本記事について】アンバサダーズアンケートのご協力ありがとうございました。

先日、「おもいでばこ」アンバサダーズの皆さんにご協力いただいたアンケートには、想像を超えるたくさんの温かいエピソードをお寄せいただきました。改めて感謝申し上げます。

今回は、その中から内川さんご家族のエピソードをピックアップし、ブログ記事を執筆いただきました。このブログでは、「おもいでばこ」がある暮らしの素敵なエピソードや、アンバサダーズの皆さんの想いをお届けしていきます。

おもいでばこアンバサダーズ